こんにちは!現在カナダに留学中の安岡美月です。「Mizuki in Canada」では、カナダでの経験や発見をお届けしています。今回は日本とカナダの大学のシステムの違いについてお話します!

カナダの大学での成績評価

カナダの大学でも、日本と同じように、授業ごとに成績の評価方法が異なります。少人数のクラスでは、レポートやプレゼンテーション、ディスカッションなど実践的な研究の方法に対して、学術的な成績が付けられます。反対に大人数の授業になればなるほど、レポートやプレゼンテーションは少なく、代わりにグループワークや試験が成績評価の対象になります。

カナダでの新学期が始まり、配布されたシラバスを見たときに驚いたことは、試験の頻度の高さと、評価段階の細かさです。

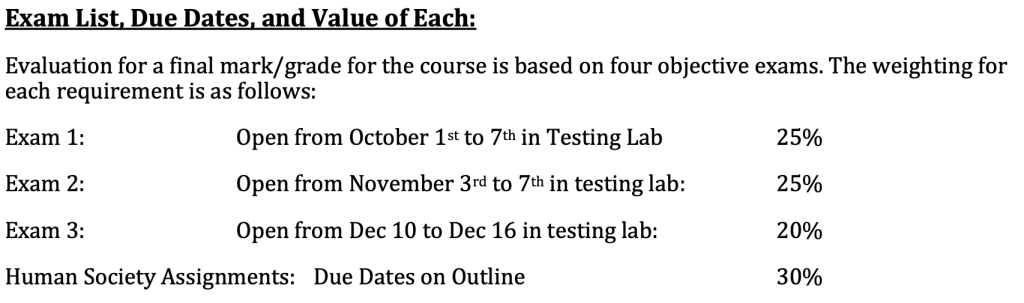

先住民族学の授業のシラバス

日本の大学では期末試験のみ、もしくは中間試験と期末試験の2回が主流ですが、この授業では3回に分割されています。それぞれ範囲が広く、比重も決して軽くないため勉強が大変です。

この「先住民族学」という授業はほぼ試験ですが、少しだけグループ課題があります。授業では、主にアメリカ大陸とその他の地域に居住している先住民族がどのような環境に住み、自治制度や社会構造を生み出してきたか、また、医療の発展にも触れています。

この授業のグループ課題は、割り当てられたグループで先住民族になりきり、質問に答えるというものです。ちなみにわたしのグループは、北米に居住するアナサジ族です(現在は主にプエブロ族と呼ばれています)。質問内容は、OO年の時点でどこにいたか、どんな制度が利用されていたか、文化継承の方法についてなどです。

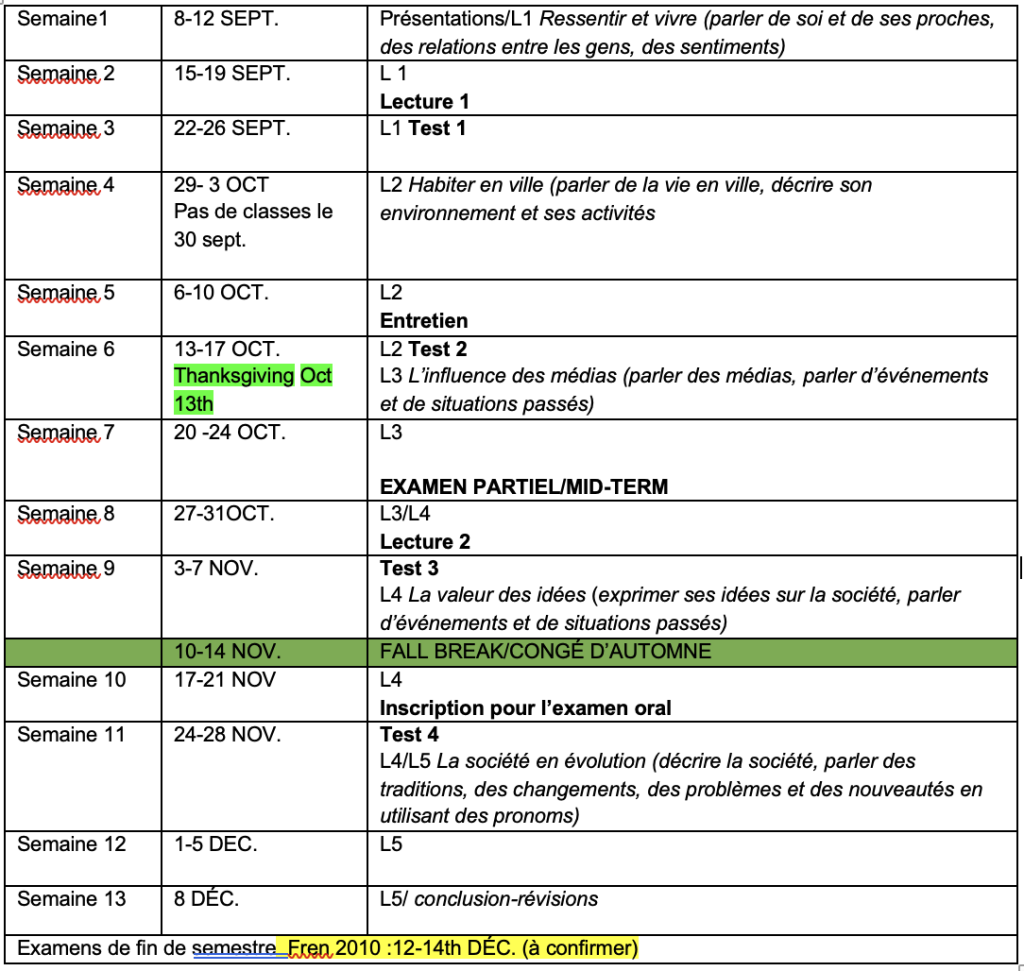

フランス語のシラバス

こちらはフランス語の授業のシラバスです。TestとExamenと書かれているところが試験で、全部で7回も試験があるんです。Testは、範囲が狭いけれど内容が細かく、Examenは範囲が広くなるかわりに、内容が少し浅い印象です。加えて、言語のクラスなので、平常点や授業内での発言(スピーキング)も評価対象です。

単位と授業数

わたしが通っていた日本の大学では、学部にもよりますが、1学期の取得単位数20単位ほど。履修授業数に変換すると、10個前後の人が多いと思います。しかし、こちらの大学では最低3つ、最大で5つの授業を履修するのが一般的だそう。つまり8単位ほどの履修ということになります。

日本にいたときは、学部の授業に加えて学芸員課程も履修していたため、1学期の単位数は30単位前後。その感覚のまま、「5科目は余裕かな」と思い登録したのですが……いざ授業が始まると全く余裕は無く、切羽詰まってしまいました。最終的に2科目を取り消し、現在は3科目を履修しています。

日本にいたときの実際の時間割

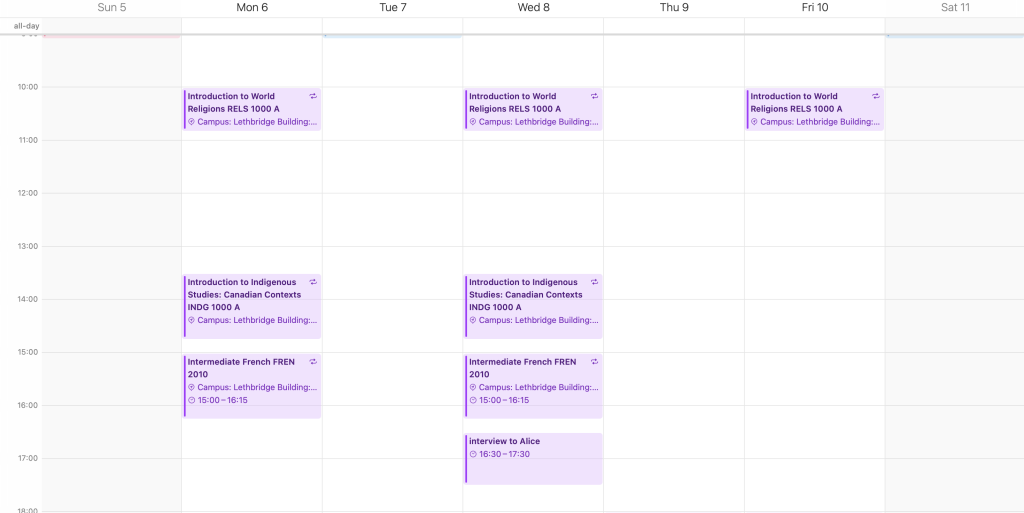

カナダでの時間割

わたしの時間割は、月曜日と水曜日に授業が集中していて、火曜日と木曜日は授業がない日、いわゆる全休です。でも授業の予習と復習をしたり、課題もよく出るので、あっという間に1日が終わってしまいます。授業数は減っているのに、忙しさや勉強量はあまり変わりません。

「日本の大学は入学の方が難しく、海外の大学は卒業する方が難しい」とよく言われますが、その理由をやっと実感することができました。

日本にはない!?おもしろい制度①—Double Degree Program(二重学位制度)

カナダの大学では学位を2つ以上もらうことが可能だそうです!

日本の大学は基本的に、ひとつの学部に対してひとつの学位が授与されます。入学時に複数の学部に在籍することは不可能なため、実質卒業時にはひとつの学位しかもらえません。また、教職課程や学芸員課程、司書課程などは資格のための履修ということで、学部の設定した上限単位数を超えての履修は、卒業要件単位に含まれません。

一方カナダでは、Double Degree(二重学位)制度というものがあり、2つの学位を同時に取得し卒業することができます。複数の学位を取得するには、通常8年以上かかるところをなんと4年で取得できるので、コストパフォーマンス、タイムパフォーマンスの両面で人気なようです。実際、わたしの周りにもDouble Degreeのプログラムを選んでいる学生が多くいます。

日本にはない!?おもしろい制度②ーLab

もうひとつユニークなのはLab(ラボ)と呼ばれるシステムです。日本でラボと聞くと、科学や生物、実験や解剖などを行う研究室を想像しますが、カナダでラボは「実践すること」意味しています。そのため、文系の学部でもラボが多く存在します。

例えば、今回わたしが履修しているフランス語の授業では、文法や表現を授業内で学び、授業外の時間に、オンラインのシステムを使いながら4技能(読む・書く・聞く・話す)を練習するとラボとして換算されます。この授業の場合は、1週間で取り組まなければならないラボの時間数が決まっているので、各自自宅などで進めます。

地理学を専攻している友人は、3Dの地図を作成することがラボとして設定されているそうです。それぞれの授業内容に合った、技能を身につけるという点で、ラボはとても魅力的であると思いました!

学びの構造の違い

このように日本とカナダの大学システムを比較してみると、学びの構造そのものが異なっていることに気づきました。日本の大学は、専門的な知識を段階的に積み上げていく、「体系的な学び」が中心で、カリキュラムも比較的固定されています。

反対に、カナダの大学は、学生が自分の興味や将来像に合わせて授業を選び、学びを組み立てていく、「選択型の仕組み」です。決まったカリキュラムがないわけでもありませんが、「自分で考えて、選び、頑張る」ということが特徴だと感じています。

そのため、授業の評価方法や負担のかかり方も多様で、同じ「大学生」でも求められる力が大きく違います。どちらにも良さがあり、両方を経験したことで、教育制度の背景にある価値観の違いをこの2ヶ月間で少し理解できたように思います。

安岡美月のプロフィール

2006年生まれ、福岡育ち。9月から1年間、教育や社会学の勉強のため、カナダ・アルバータ州に留学中。大の動物好きで、実家では4種7匹の動物を飼っている。特技は言語習得と三線。3ヶ月もあれば日常会話くらいまではできるようになる。

Steenz_Breaking_News.png)

10代のリアル.png)

世の中.png)

特集.png)