世の中にあふれる情報から、10代が知っておくべき話題をお届けする「Steenz Breaking News」。今日は、昨今じわじわと広がりを見せている「ZINE(ジン)」ブームについてご紹介します。

いま、ZINEがひそかなブームに

昨今、10~20代の若者から60代まで、幅広い世代に「ZINE(ジン)」が親しまれ、人気を集めています。

ZINEとは、個人や少人数のグループで作る、自主出版の冊子や小冊子のことです。かつてアメリカでSFファンが情報交換を目的に制作していた「fanzine」や、雑誌を意味する「magazine」が語源とされており、日本では長く「同人誌」「ミニコミ誌」「リトルプレス」といった名前で親しまれてきました。

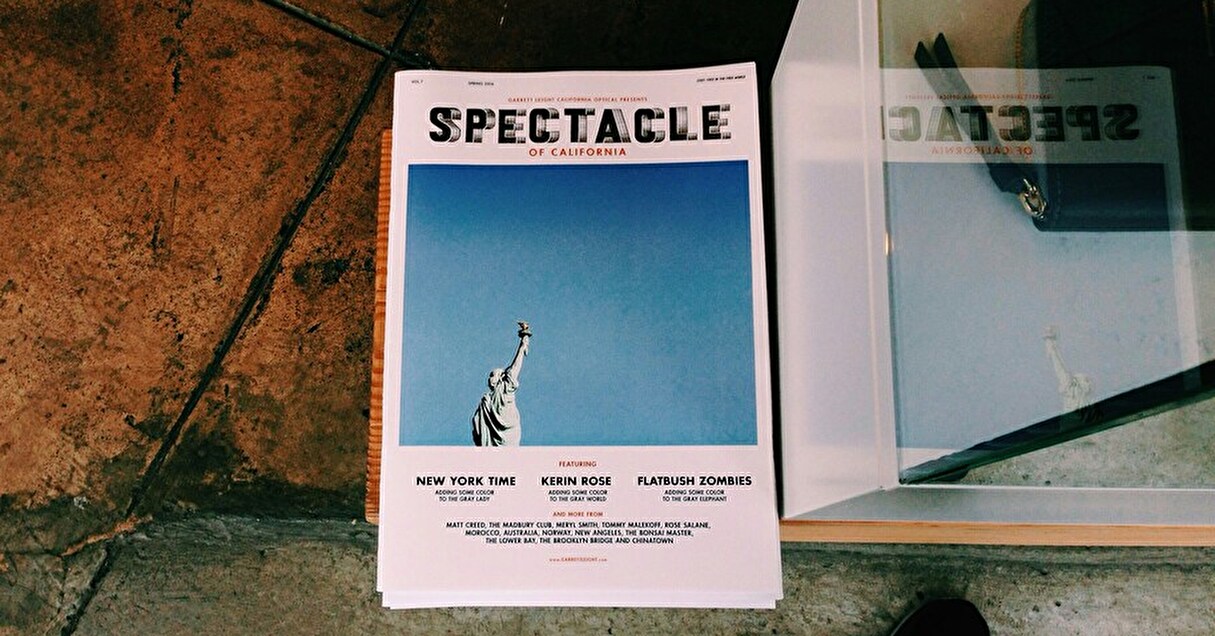

最近では、ZINEを取り扱う書店も増えています。筆者は先日、東京・池袋にある大型書店の1階で、「リトルプレス」と名づけられたZINEコーナーを見つけました。そのコーナーでは、1つの書棚を使って、書店がセレクトした多種多様なZINEを販売。それぞれ個性的な切り口で制作された冊子はどれも興味深く、新たな世界を垣間見ることができました。

この投稿をInstagramで見る

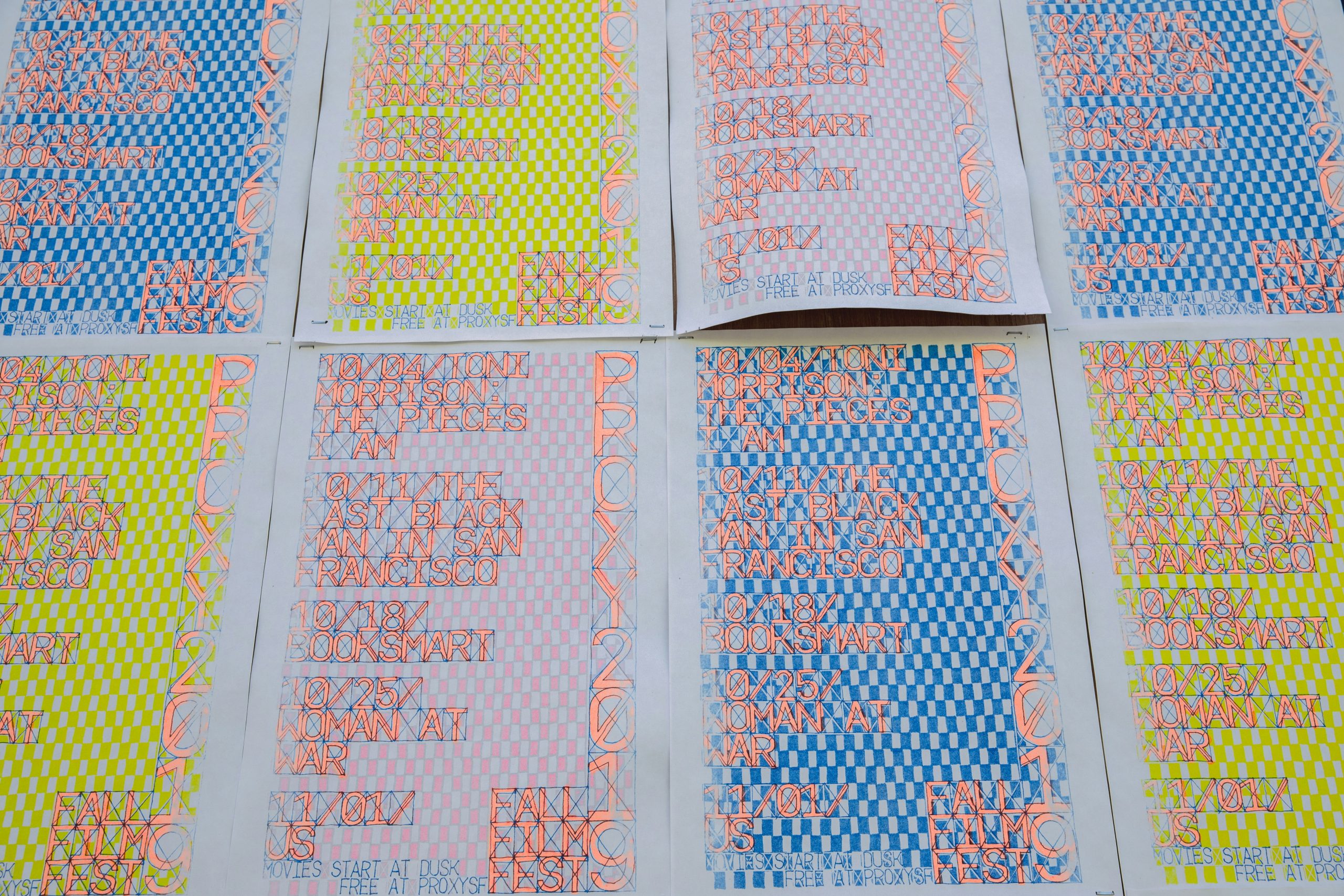

作り手が買い手と直接コミュニケーションをとりながらZINEを販売するイベントも盛況です。「ZINEフェス」の愛称で親しまれている「ZINEフェスティバル」や、「文学フリマ」には大勢の人が訪れます。例えば、2024年12月に開催された「文学フリマ東京39」には、出展者と一般来場者が合わせて約14,967人も来場したそう。2025年1月に行われた「ZINEフェス 東京」にも、500組を超える出展者と2,300人以上の来場者が訪れたといいます。

「出版不況」「書店存亡の危機」などと言われる中でも、活気づいているZINEの文化。なぜいま、ZINEが流行っているのでしょうか。

アナログならではの自由さがファンを惹きつけている

ZINEブームの理由のひとつには、出版社を通さないで発行する紙の冊子ならではの「自由さ」があるようです。

例えば、冊子にまとめる際、印刷時に使用する紙。多様な種類があり、紙の質にこだわることで、冊子の手触りからも作り手の個性を表現することができます。

また、ZINEは届く相手が限られ、内容に深く共感した人が入手してくれるものだからこそ、ニッチなテーマに迫ることも可能です。自己表現の場として、以前からSNSは人気ツールのひとつですが、インターネット上に書いた言葉は、時として書き手の思いとは違う形で受け取られてしまうこともあるもの。そうしたリスクを避けながら、自分が本当に表現したいものを言葉や写真、絵で伝えられるという部分に、特にSNSなどに深く親しんでいるZ世代などが魅力を感じているようです。

手軽な編集・印刷環境の増加もブームを後押し

編集・印刷環境の変化も、ZINEの盛り上がりに一役買っています。

最近は、誰でも簡単にオンライン上で使用できる編集・デザインソフトなども増えており、パソコンやスマートフォンさえあれば、手軽に誌面を編集できるようになりました。印刷についても、以前から100部などの小規模な部数でも依頼を引き受けてくれる印刷会社が存在しているため、気軽に高いクオリティの冊子を作れるようになっています。

さらに、ZINEはイベント等で購入すれば、作者と直接言葉を交わしながら作品を手に取ることができます。そうした作り手との距離の近さや、ZINEを通じて新たな人間関係が生まれることも、多くの人を惹きつける要因となっているようです。

意外と古いZINEの歴史

ところで、ZINEの歴史は意外と古いのをご存知でしょうか。

同志社大学の趙男さんがまとめた論文『日本におけるジン・カルチャーの起源と変容 : 女性のメディア創出から考えるジンの重要性』や、甲南大学の西川麦子教授がまとめた論文『現代のコミュニケーションツールとしてのZINEー顔が見える他者を引き寄せるメディアー』によれば、ZINEの起源は1930年代に遡れるといいます。1930年代、アメリカのSFファンが情報を交換するために作っていた「fanzine」から歴史が始まり、1970年代のパンク文化と1990年代の「ライオット・ガール」ムーブメント(※)を経て、現在のような個人的なことを語る媒体としての「ZINE」になっていきました。

※ライオット・ガールムーブメント:1990年代初頭にアメリカで始まった、パンクロックの文化を背景としたフェミニズム音楽のムーブメント。

日本に「ZINE」という言葉が入ってきたのは、1990年代以降のことです。とはいえ、それまでの日本にZINEのような冊子がなかったかというとそうではなく、以前は「ミニコミ」「リトルプレス」「同人誌」という名称で、個人が冊子を発行する文化が脈々と形作られていました。2000年以降、少しずつZINEの輪が広がり、現在のような形になっていったのです。

デジタルの時代だからこそZINEが流行っているのかも?

国境を越え、世界中のさまざまな人と自由に言葉を交わせるのがインターネットの魅力ですが、一方で、昨今はSNSなどで殺伐とした言葉の投げ合いを見かけることが多いのも事実。そうした状況を目にする中で、わたしたちはいつの間にか、インターネットの大海原の中で自分らしく振る舞えなくなっているのかもしれません。

そうしたある意味“窮屈”な状況の中で、より自由で、その人らしい言葉に触れたい。そう思う人たちがいま、ZINEという文化に惹かれ始めているのかもしれません。

Text:Teruko Ichioka

Steenz_Breaking_News.png)

10代のリアル.png)

世の中.png)

特集.png)