世の中にあふれる情報から、10代が知っておくべき話題をお届けする、「Steenz Breaking News」。今日は、気候変動への対策として注目される「ブルーカーボン」についてご紹介します。

ブルーカーボンってどういうこと?

気候変動への対応が急務となる中、「カーボンニュートラル」や「カーボンクレジット」という言葉をよく耳にするようになりました。

少しおさらいをすると、人間のさまざまな活動により、大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスが急速に増え、地球の平均気温が上昇。その影響で、猛暑や干ばつ、これまでにない規模の大雨や台風などが発生するようになり、生物多様性にまで影響が及んでいます。こうした気候変動に対処するためには、原因である温室効果ガスのひとつ、二酸化炭素の排出量を削減する必要があります。

「カーボンニュートラル」とは、二酸化炭素の排出量をなるべく削減した上で、削減できなかった分を何らかの方法で“実質ゼロ”にする、というもの。そして、削減できた二酸化炭素の排出量を権利として売り買いするのが「カーボンクレジット」です。

二酸化炭素排出量を実質ゼロにする方法として、植物の光合成などを利用して、大気中の二酸化炭素を木や地中などに炭素を固定する「炭素固定」があります。これまで、炭素を固定する方法としては、陸上の植物による光合成がよく利用されてきました。しかし、海洋生態系も炭素を吸収・固定するのに非常に重要な役割を果たしていることがわかってきました。

国際環境計画(UNEP)は2009年に発表した報告書「Blue Carbon: The Role of Healthy Oceans in Binding Carbon」で、海洋生態系による炭素固定を「ブルーカーボン」と呼び、その重要性を提唱しています。なんでも、世界で吸収される生物学的炭素のうち、半分以上は海洋生物によって吸収・固定されるのだとか。

海の面積からすると、沿岸部の面積は大きくはありませんが、南極以外のすべての大陸の沿岸にはマングローブや海草、海藻が存在し、生態系を作っています。そこに固定される炭素量は見過ごせない量である一方で、沿岸開発や過剰採取によって、マングローブ林などの沿岸部の生態系は失われつつあります。そこで、海洋生態系を保全し、炭素の固定能力を高めることが重要だという考えが徐々に広がってきているのです。

海に囲まれ、沿岸の面積が大きい日本でも、ブルーカーボンによる炭素固定が模索され始めています。すでに「Jブルークレジット®︎」として、ブルーカーボンのみを取り扱うカーボンクレジット制度が創設されていて、運用もスタートしています。具体的な、日本のブルーカーボン、ブルークレジットの取り組みを見てみましょう。

小学生を巻き込んだ沖縄のアマモ再生

沖縄県の沖縄セルラー電話株式会社、東京海上アセットマネジメント株式会社および富士通株式会社の3社は、沖縄県石垣市野底エリアにおける藻場再生に取り組んでいます。

石垣島の野底崎は波の静かな海に生える海草の一種であるアマモ類、特にウミショウブの群生地です。しかし、2010年頃からウミガメによる食害が深刻化し、アマモ場が減少していました。このような事態に対し、自然保全活動を推進している「エコツアーふくみみ」と石垣市立野底小学校が協力し、防護柵を新設。陸上でウミショウブの育成を行い防護柵内への移植を実施。保護エリアでの生育状況の把握のための水中ドローンを活用した海洋環境モニタリングもおこなっています。

今後、増殖したウミショウブがどれだけ温室効果ガスを吸収・貯留したかを計測し、そのデータをもとに「Jブルークレジット®︎」に申請する予定です。

ブルーカーボンをドローンとAIで調査

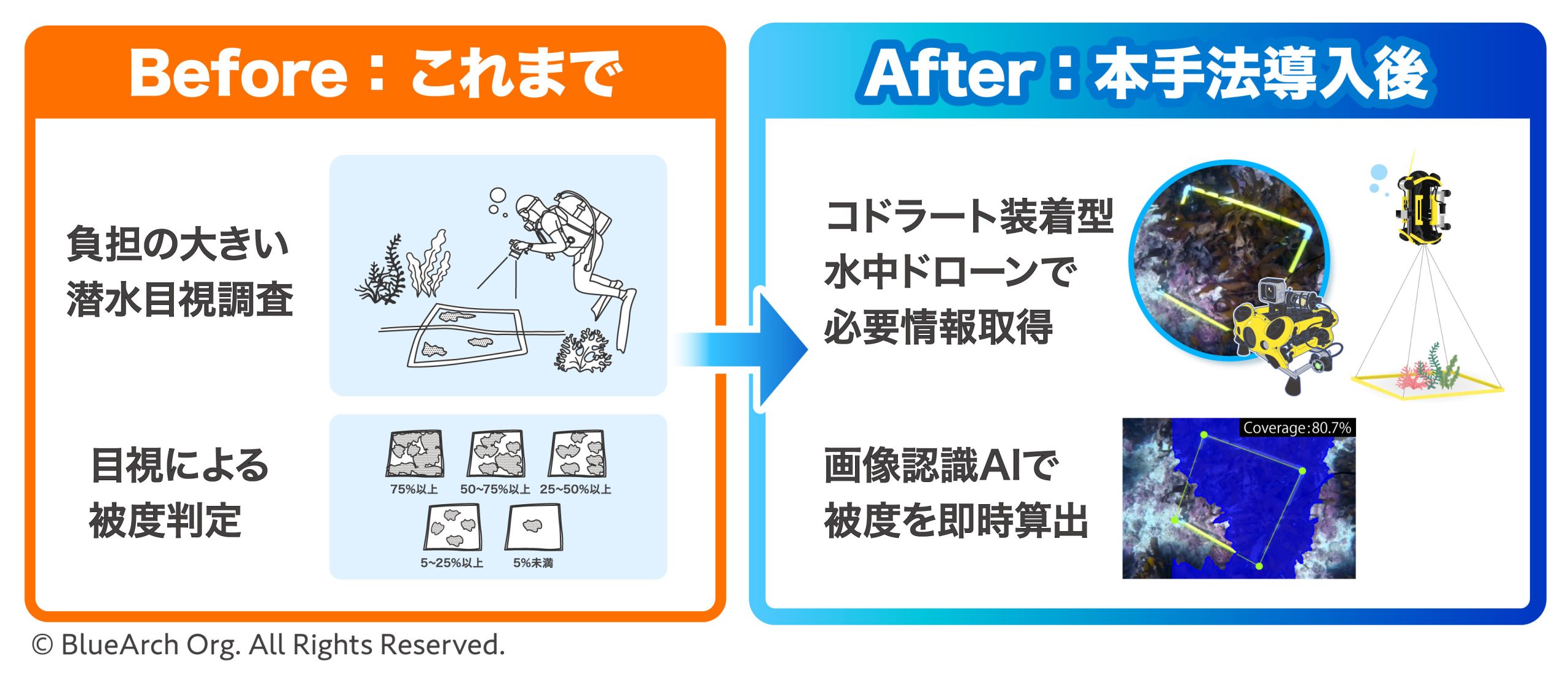

「Jブルークレジット®︎」へ申請するためには、藻場の資源量、およびCO2吸収量を算定しなければなりません。それには潜水調査と、目視による生え方の評価が必要であり、費用面や時間的な負担が大きくなっています。

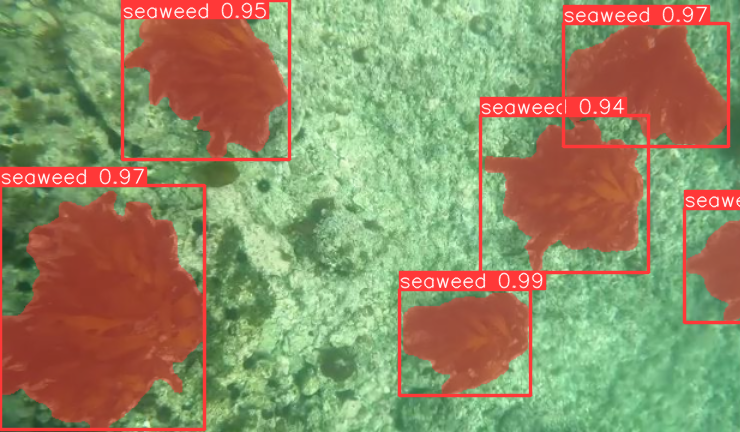

そこで、一般社団法人BlueArchは水中・空中ドローンとAI技術を活用した新たなモニタリング手法を開発しました。

すでに神奈川県横須賀市長井の水深5~10mにある藻場や、神奈川県三浦郡葉山町地先のヒジキの保全エリアでの実証実験が行われ、正確性が確認されています。さらに、2025年1月にはどちらも「Jブルークレジット®︎」に認証を受けたそうで、ドローンとAI技術を用いたブルーカーボン生態系の調査手法をおこなった事例では国内初の認証とのことです。海藻や海草の保護・育成技術と共に、調査手法も発展すると、ブルーカーボンやブルークレジットもさらに浸透していきそうです。

ブルーカーボンおよびブルークレジットの今後に期待

二酸化炭素削減と聞くと、植林などを思い浮かべる人が多いと思いますがわたしたちの知らないところで大きな役割を果たしている海洋資源。気候変動による被害を少しでも小さくするために、今後ブルーカーボンやブルークレジットといった動きが広まっていくことに期待したいですね。

Reference

GRID:Blue Carbon: The Role of Healthy Oceans in Binding Carbon

Text:Itsuki Tanaka

Steenz_Breaking_News.png)

10代のリアル.png)

世の中.png)

特集.png)