服が「絵」から「現実」になるまで

服づくりは、スケッチで終わりではありません。むしろそこからが、本当のスタートです。平面に描かれたアイデアを、現実に立ち上げるには、素材・構造・寸法という具体的な選択をひとつずつ積み重ねていく必要があります。

いま企画しているのは、2026年の春夏シーズンに向けたコレクションです。ここ数年の厳しい暑さを踏まえ、「こんな夏でも着たい」と思える服を目指しています。そのため、できるだけ涼しさを感じられる素材を選びます。風を通すのか、それとも遮るのか。肌に触れたときにひんやりするのか。

そうした要素を丁寧に見極めながら、風合いがありつつも肩肘を張りすぎないような、軽やかな生地を選定しています。

また現在の企画は、私が描いたオリジナルの絵柄を布にプリントし、生地を作ります。使用する素材は、染色専用の“P下”と呼ばれる白い生地。遠州(浜松)の織元で織られた生地を京都の染色屋さんのもとへ送ります。そこで私が描いたグラフィックが染め上げられます。

この距離をまたぐ工程にも、時間や段取り、そして信頼関係が必要です。

生地を選ぶときには、柄や色だけでなく、裏に何が透けるか、光をどう受けるか、縫ったときに歪まないか、なども確認します。デザインと素材の相性が悪いと、完成した服が思っていたものとは違う印象になってしまうからです。

生地の選定は、図面の材料を決めるようなもの。その組み合わせ次第で、服の“重心”や“佇まい”が大きく変わってしまいます。

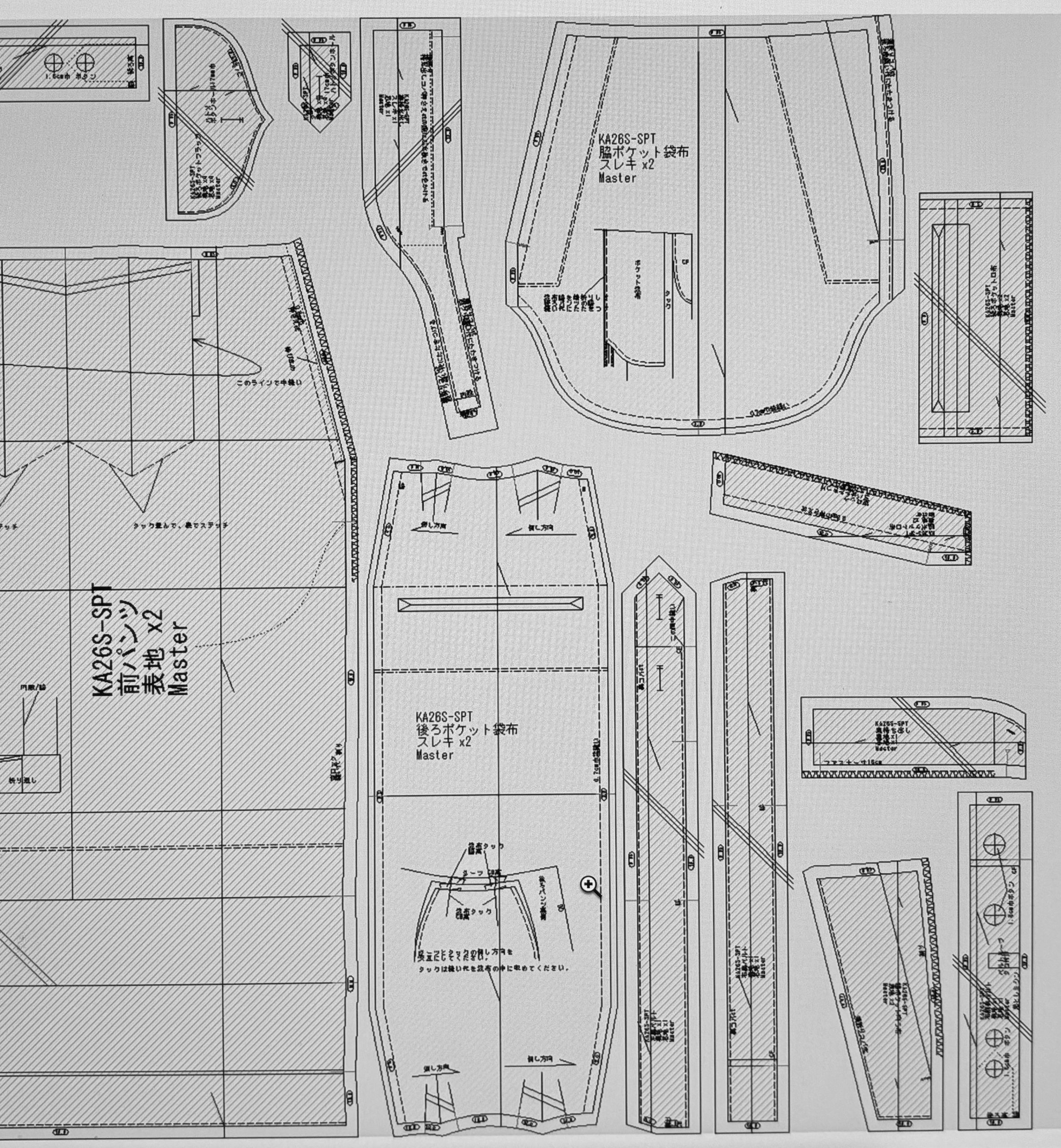

パターンが服の輪郭を決める

そして、デザイン画を、現実の服に変えていく過程で、最も重要な工程の一つが「パターン(型紙)」の設計です。服は立体物ですが、布は平面です。だからこそ、どんな“展開図”を描けば、それが理想のシルエットとして立ち上がるのか。その設計には、構造的な知識と、感覚的な理解の両方が求められます。

私たちは、ただ美しいだけの服を作りたいのではなく、ブランドのコンセプトである「旅をする人」にとって、無理なく日常に溶け込むような服を作ろうとしています。腕が動かしやすいか、首元が詰まりすぎていないか、全体の重心はどうか。そうした可動域や着心地も含めて、細かい調整を重ねていきます。一方で、完璧に構築された緊張感だけではなく、ラフさや揺らぎといった“余白”も意識しています。構築とリラックス、その両方が共存するシルエットを目指しています。

また、私たちの服づくりは、ただ新しさを追い求めるものではありません。過去の服やワークウェアのディテールを観察・分析し、それをパターンや縫製仕様に落とし込むことも多くあります。たとえば、特定の運針幅が出せるミシンや、特殊なアタッチメントが必要な工程がある場合には、それに対応できる工場を探して生産体制を組み直すこともあります。

このプロセスの中で、パタンナーとの連携は欠かせません。デザインの意図や資料を共有しながら、微細な調整を繰り返していきます。ときには、ほんの数ミリの違いが、服の空気感や印象を大きく左右することもあるのです。

同じ服でもニットは別ルール

布帛(織物)の服づくりでは、既に織られた生地をどう裁ち、どう縫い合わせて立体を構成するかを考えます。一方、ニットは根本から異なります。糸を選ぶところから始まり、編み方や機械の特性によって、服そのものの表情や立体感が形づくられていきます。

今回は春夏に向けた企画ということもあり、コットンやリネンなど、通気性と軽さを兼ね備えた糸を候補にしています。ただし、糸の素材だけでなく、その太さや撚り具合、柔らかさも重要な要素です。

そして、どんな機械でどのように編むか。使用する編み機によって再現できる柄や厚み、編み目のテンションまで変わるため、制約と可能性は常に表裏一体です。

こうした条件を踏まえながら、編み屋さんと密にやり取りを重ね、意図した形や質感がきちんと表現できる設計を、共同で構築していきます。

ニットというのは、どちらかといえば「生まれてくるもの」です。構築というより、育てるもの。布帛のようにカッティングやパターンで形をつくるのではなく、糸そのものが時間をかけて形を編み上げていく。その工程には、計算と直感、技術と偶然が交差する独特の難しさがあります。だからこそ、ニットにはニットの奥行きがあり、毎回新たな気づきと向き合うことになります。

ディテールの選択が全体に影響する

服は“全体”で見るものですが、細部が与える印象は想像以上に大きいのです。ボタンひとつ、ファスナーひとつで、服の表情や完成度が変わります。私はいつも、付属屋さんに足を運んだり、実物を送ってもらいそれを手に取ったりしながら選びます。貝ボタン、水牛の角から削り出されたボタン。素材も表面の処理もさまざまです。選ぶサイズや色、厚みまで含めて、その服に合うものを探していきます。

こうして、デザイン・素材・構造・付属が揃ったところで、ようやくサンプルを縫製工場へ依頼します。最初の一着が上がってくるまでには、数え切れない判断と調整があり、全てが揃ってはじめて「服」として立ち上がります。

服づくりは、決して一人で完結するものではありません。

自分の中にあるイメージや世界観を、言葉や資料、時には曖昧な感覚も含めて、職人や工場の方々と共有していく。その過程には、技術だけでは補えない“本当の対話”が必要です。

「この服は、なぜこの形なのか?」

その問いに、きちんと応えられるように。日々の作業は、ひらめきや感性だけでは成立しません。

ファッションは、感性と構造、直感と論理、そして人とのコミュニケーションを織り交ぜて進んでいく仕事。頭の中にある未来のイメージを、現実の服としてこの世界に立ち上げるために、私は今日もひとつひとつの工程と向き合っています。

Steenz_Breaking_News.png)

10代のリアル.png)

世の中.png)

特集.png)